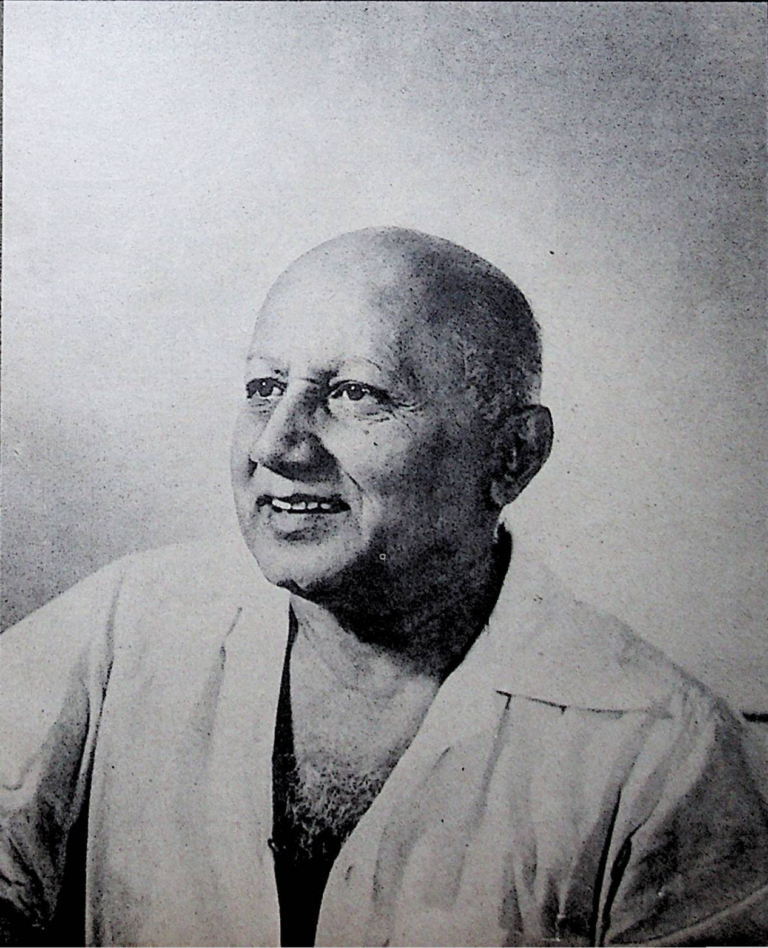

गंधर्वयुग

कृ. द. दीक्षित

बालगंधर्व के जन्म से महाराष्ट्र में – भारत में ही एक नाट्यगीतनिपुण अवतार हुआ और गंधर्वयुग की सृष्टि हुई, ऐसा कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय कालगणना और विचार में ‘युग’ शब्द से एक महत्वपूर्ण कालखंड और उस समय का एक समर्थ नेता अभिप्रेत होता है। भगवान को भी ‘संभवामि युगे युगे’ का आश्वासन देना पड़ा। मराठी रंगभूमी-संगीत नाटक को हमने जो अर्थ दिया है, जो प्राप्त हुआ है, वह बालगंधर्व द्वारा पोषित, अपनाया गया और बालगंधर्वमय संगीत नाटक ही है।

बालगंधर्व का जन्म २६ जून १८८८ को हुआ और लोकमान्य तिलक ने नारायण को बालगंधर्व कहकर जो सार्थ गौरव दिया, वह १८९८ में, मात्र दस वर्ष की आयु में। १९०५ में बालगंधर्व ने किर्लोस्कर संगीत नाटक मंडली में प्रवेश किया – गुरुद्वादशी के दिन, और तभी से उनकी नाट्यकला की सेवा शुरू हुई। शारदा, मालिनी, शकुंतला जैसी बहुआयामी भूमिकाएँ करते हुए नाट्याभिनय और गायन दोनों ही गुणों से बालगंधर्व की रंगभूमी सेवा फलती-फूलती रही। १९११ में बालगंधर्व तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रंगभूमी पर आए और गंधर्व-युग का आरंभ हुआ।

युगपुरुष बनने के गुण और सामर्थ्य उनमें थे, इसका एहसास तभी हो गया था। प्रयोग के दिन ही सुबह उनकी पहली पुत्री हिरा का निधन हो गया। परंतु उस समय नारायणराव मात्र २३ वर्ष के थे – जो आत्मसंयम और रंगभूमी के प्रति निष्ठा का धीरोदात्त प्रदर्शन बालगंधर्व ने किया, उसमें ही उनके युगपुरुषत्व की दृढ़ता की साक्षी मिली। बाद में उन पर कर्ज चुकाने का संकट आया। वहाँ भी हजारों हाथ उनकी मदद को आगे बढ़े, पर उन्होंने हिम्मत से अपना कर्ज स्वयं चुकाया। आगे के जीवन में भी बालगंधर्व ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आपत्ति, विपत्ति और समृद्धि को समान मानने वाले वीर ही सच्चे महान होते हैं, ऐसा सुभाषित है। वे ऐसे ही जीए।

फ्लैशबैक

१९४५ के बाद बालगंधर्व आकाशवाणी में आते थे – बस से सीधे माहिम से – गोहरबाई के घर से क्वीन्स रोड पर हमारे कार्यालय तक। एक समय में उन्होंने चार दरवाज़ों वाली ओपल कार ली थी। एक पैकर्ड भी कुछ दिनों तक उनके पास रही। पर बालगंधर्व के मुँह से कभी उसके लिए खेद या आह नहीं सुनी गई। हमारा और बालगंधर्व का अधिक परिचय १९४५ के बाद का – यानी तब वे साठ वर्ष के हो चुके थे। पर वैभव की बातें करते हुए वे प्रसन्न रहते और उनके दुर्दिनों में भी बालगंधर्व कभी उदास नहीं दिखे। बाद में चलना-फिरना मुश्किल हो गया। दो लोगों के सहारे चलने की हालत में भी उन्होंने हमारे लिए भजनों और नाटकीय गीतों की रिकॉर्डिंग की। पर हँसते हुए और उत्साह से। एक बार उनसे मिलने गए, सुंदराबाई भी साथ थीं। रिकॉर्डिंग तय हुई और हम निकल पड़े – ऊपर की मंजिल पर उनका रहना था, थोड़ी मुश्किल हुई – पर बस इतनी ही। नीचे आकर सुंदराबाई ने हंबरडा फोड़ दिया – “मेरे दादा को ऐसा कैसे हुआ?”

बालगंधर्व से उनके गुरु पंडित भास्करबुवा की कई कथाएँ सुनने को मिलीं। वे सुनाते हुए बालगंधर्व एकदम अपने पुराने – कंपनी के वैभव के दिनों में चले जाते और फ्लैशबैक की तरह जवान हो जाते। पं. भास्करबुवा की बात करते हुए, लेटे हुए भी वे थोड़ा उठकर नमस्कार करते और फिर बोलते।

वो माँ

पुणे में वकील परांजपे के घर बालगंधर्व ठहरते थे। राममंदिर के परांजपे के नाम से जाने जाते थे। उनके घर रहते हुए हमने बालगंधर्व का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। लगभग ढाई-तीन घंटे। यानी हमारा रिकॉर्डर भी गरम होकर बंद हो गया। अब वे टेप आकाशवाणी के अलमारी में होंगे। उनमें से कई गानों की रिकॉर्डिंग हुई, क्योंकि वकील परांजपे को उनमें खास रुचि थी। इंटरव्यू भगवान पंडित और मैं ले रहे थे। बीच में बालगंधर्व को अपनी माँ की याद आई, बोले – “भाऊसाहेब, मैं नाटक से घर आता तो मेरी दृष्टि काढे हो-” नाटक में जाने में पिता की आपत्ति थी, पर माँ ने ही सहमति दी। सिर्फ सहमति ही नहीं, बल्कि जोर दिया। उस समय नाटक में जाना सम्मानजनक नहीं माना जाता था। पर सौ साल पहले की उस माऊली ने जो समझदारी दिखाई, वह युगपुरुष की माँ को शोभा देने वाली थी।

अर्थवाहिका

छांदोग्योपनिषद में सामवेद के कथावाचक ने गांवों के निर्माण के बारे में एक मार्मिक किन्तु उपयोगी कहानी बताई है। देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और एक-एक करके देवता हारने लगे। क्योंकि देवताओं ने स्वर पर ध्यान दिए बिना, अपनी नाक से गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहले शब्दों से गाना शुरू किया, फिर आँखों से गाना शुरू किया और फिर हाव-भाव से गाना शुरू किया। मैं मन ही मन गाने लगा। इन सब दुर्गुणों के कारण राक्षस भगवान पर हावी होने लगे। तब देवताओं ने ये शाप देना आरम्भ कर दिया और अपने हृदय से आत्माएं हार्दिक भावना और भक्ति के साथ गाने लगीं, और राक्षस पराजित हो गए। यह एक रूपक है कि एक गायक को कैसे गाना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। देर। यह कहानी कृष्णराव मुले की अद्भुत पुस्तक में विस्तार से बताई गई है।

प्रियकर-प्रेयसी

बालगंधर्व हमेशा पं. भास्करबुवा द्वारा सिखाई गई बात बताते थे। उन्होंने फिर से वही दोहराई। लेटे-लेटे स्वर और ताल कैसे होने चाहिए? तो प्रियकर-प्रेयसी की तरह। यह किस्सा थोड़ा चटपटा और मजाकिया है। प्रियकर कहता है, “मेरा प्यार ज्यादा सच्चा है, तुमसे ज्यादा।”प्रेयसी वही कहती है। स्वर और ताल-लय का काम ठीक नहीं होता। फिर मिलन होता। तब कोई भी ज्यादा नहीं होता – वगैरह।

बालगंधर्व के गीतों और रंगमंच पर उनके प्रदर्शन में उनके अद्वितीय स्वर की ही वास्तविक महत्ता है। ‘रत्नाकर’ मासिक के बालगंधर्व विशेषांक में स्वर्गीय पं. विनायकराव पटवर्धन ने बालगंधर्व के आवाज-स्वर और गायन की जो प्रशंसा की है, वह उन जैसे उत्कृष्ट गायक द्वारा की गई होने से और भी प्रभावी लगती है।

बालगंधर्व का स्वर सुनते ही आनंद से रोमांच खड़े हो जाते। ऐसा अक्सर हुआ है। उनके सुर-आवाज को प्रकृति ने ही विशिष्ट यानी अत्यंत सुंदर बनाया है। उन्हें जन्म भी राजहंस के कुल में मिला। बालगंधर्व ने नहीं कहा – पर कहा जा सकता है ‘दैवायत्तं कुले जन्म- मदायत्तं तु पौरुषम’ यह उन्हीं को प्राप्त हुआ।

स्वररेषाओं का चित्रपट

बालगंधर्व हृदयस्थ प्राण से सुर लगाते। एक तो उन्हें जन्मजात सुरीलापन मिला और उसे उन्होंने पं. भास्करबुवा की शिक्षा के अनुसार हीरे को तराशकर चमकाने जैसा तेजस्वी बनाया। बालगंधर्व ने अपनी ऐसी शैली विकसित की। जान-बूझकर कोई घराना बनाया, ऐसा कहना गंधर्व के विनम्र स्वभाव के अनुरूप नहीं होगा। बालगंधर्व ने गाना और अभिनय – ये दोनों ही रंगमंच पर सव्यसाची धनंजय की तरह निभाए। स्वयंवर में – ‘प्रेम नच जाई’ कहते हुए उस प्रवेश में वे सहज सुंदर तो गाते ही थे। पर उनका वेश – काला सादा पर जरी का पतला और दृढ़ पर आर्त ऐसी रुक्मिणी वे खड़ी करते। वे गाने लगते तो हमारे सामने उनके अद्भुत स्वर-सामर्थ्य से मन पर, स्मृति पर उनके स्वर के चित्र उभरने लगते। बालगंधर्व का यह पद या ‘मानस का बधिरावे’ या कान्होपात्र में ‘भूप सरे तव कान्हे सुख आनं’ – ये पद सुनते हुए मनःपटल पर केवल सुरों का – असहायता का – निराशा का स्वररेषाओं का चित्रपट उभरता था। इसके विपरीत ‘अजि राधा बाला’ का देसीपन का आनंद – या ‘थाट समरिचा दावी नट’ का हमीर का दिखावा हमें भी प्रेरित करने वाला होता।

अपनी शैली विकसित की

बालगंधर्व ने इस शास्त्रीय संगीत शैली और अभिनय का एकीकरण किया। वही बालगंधर्व युग की – युगपुरुष की मराठी रंगमंच की विशिष्ट शैली बन गई। संगीत नाटक यानी ऐसा संगीत – ऐसा नाटक यह निश्चित हो गया। स्वर्गीय गोविंदराव टेंबे, बालगंधर्व की नाटक मंडली के सदस्य, रंगमंच के नायक-अभिनेता और उनकी गायन-वादन कला से समकालीन प्रतिष्ठित संगीतज्ञ, अपनी पुस्तक ‘माझा संगीत व्यासंग’ में कहते हैं कि महाराष्ट्र में गंधर्व के नाटकों की विशिष्ट शैली – गायन पद्धति हर ओर फैल गई थी… इस गायकी के प्रसार का सारा श्रेय केवल श्रीयुत बालगंधर्व को है, इसमें संदेह नहीं। श्री टेंबे के अनुसार, बालगंधर्व ने ‘एकच प्याला’ के बजाय ‘स्वयंवरा’ की ओर ध्यान दिया होता तो जनता की रुचि उच्च संगीत की ओर मोड़ी जा सकती थी। इसमें शास्त्रीय संगीत के प्रति आस्था तो है, पर बालगंधर्व का लक्ष्य संगीत की ऊँचाई बढ़ाना ही रहा होगा, यह कहना मान्य नहीं है।

बालगंधर्व युग यानी १९११ से १९६२ के काल में जिन्होंने मराठी रंगमंच के संगीत में अपनी ऐसी धाक जमाई, वे हैं केशवराव भोसले, व्यं. बा. पेंढारकर और मा. दीनानाथ। अन्य सभी चमके पर उनकी अपनी ऐसी छाप नहीं रही। केशवराव भोसले कम समय रहे। पेंढारकर की अलग शैली सच थी, पर उनके पुत्र भालचंद्रपंत और दामले के अलावा किसी ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। मा. दीनानाथ सचमुच प्रतिभाशाली गायक थे। उनकी अभिनय की कोई विशिष्ट शैली नहीं थी। पर उनके गायन की भी परंपरा नहीं बनी। बननी भी नहीं थी। ‘क्षणे-क्षणे यन्नवता- मुपैति’ ऐसी प्रज्ञा के वे कलाकार थे। वसंतराव देशपांडे को ही मा. दीनानाथ समझ में आए। पर बलवंत संगीत मंडली के अपने नाटक नहीं होते थे, इसलिए परंपरा नहीं टिकी। पर बालगंधर्व ने नाटकों में सजावट, संगीत की साथ,नटों को योग्य सम्मान दिया और स्वयं संगीत एवं नाट्याभिनय की मन से उपासना करके अपनी एक विशेष शैली विकसित की। गोविंदराव टेंबे उनके बारे में गर्व से कहते हैं, ‘बालगंधर्व में गले का मोहकपन, चेहरे का दिखावटीपन और अंगों का नखशिख सुंदरता – ये तीनों गुण मौजूद थे।’

बालगंधर्व की गायकी सुनने में सरल लगती है, लेकिन वह उतनी आसान नहीं है, यह स्वयं गाने लगने पर ही पता चलता है। उनकी लय की जन्मजात समझ और पं. भास्करबुवा द्वारा उनसे ली गई सूक्ष्म मेहनत के कारण बालगंधर्व लय-ताल-काल के अलंकारों को उसी सहजता से प्रयोग करने लगे, जैसे कोई ललना कर्णफूलों को सजाती है। उनकी यह असाधारण प्रतिभा ‘यतो वाचो निवर्तन्ते’ जैसी उच्चतम कोटि की थी।

गंधर्व का योगदान

गंधर्व के रंगमंच की हर भूमिका का अपना अलग स्थान है। इसलिए, उस नाटक का संगीत और उस भूमिका की समझ परस्पर निर्भर हो गई हैं। ‘रत्नाकर’ के विशेषांक में बालगंधर्व की कौन-सी भूमिका सबसे अधिक पसंद है, यह पूछने पर दर्शकों ने सिंधु को सर्वोच्च स्थान दिया। सिंधु – २०५२ और रुक्मिणी – १०३१ – ऐसे आंकड़े मिले। इसका अर्थ यह है कि बालगंधर्व के अभिनय को दर्शकों ने संगीत से भी अधिक महत्व दिया। क्योंकि ‘एकच प्याला’ के गाने ‘स्वयंवर’ के भव्य गानों के सामने साधारण और भद्दे लगते थे।

बालगंधर्व के उत्तरकाल में, १९५२ के बाद, हमारा उनके साथ बहुत अधिक साथ रहा। उस समय भी उनमें कलाकार का अष्टप्रहर जागृत था। नाटक मंडली फिर से शुरू करने का निर्णय। मेरे घर आकर विनायकराव पटवर्धन गा रहे थे, उनसे संपर्क साधा – नाटक मंडली शुरू करने के लिए उनकी सहमति चाहिए थी।

बालगंधर्व ने आकाशवाणी के लिए सभी संगीत नाटकों के गाने सात मिनट की अवधि में व्यवस्थित कर ध्वनिमुद्रित किए। इसके लिए पहले खूब मेहनत करते, स्वयं श्री. दिनकरराव अमेबल ऑर्गन पर साथ देते और फिर रात 11 बजे के बाद ध्वनिमुद्रण करते। वे सभी गाने तबला पर हुए, इसलिए शेष नहीं बचे। यह एक बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन बालगंधर्व की गायकी आज भी रसिकों के लिए श्रवणीय, अनुकरणीय और स्वीकार्य बनी हुई है। यह उस युगपुरुष का कार्य है। एक बार रविशंकर ने मुझसे कहा, तुम्हारा शास्त्रीय संगीत उत्तर भारतीय संगीत से अलग लगता है। महाराष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत कहा जा सकता है। इस महाराष्ट्रीयता में नाट्यसंगीत का बहुत बड़ा योगदान है। और उस नाट्यसंगीत में गंधर्वसंगीत का प्रमुख हिस्सा है – महात्मा गांधी ने कांग्रेस सदस्यों को खादी की टोपी दी और वह सभी स्वतंत्रता सेनानियों का

का प्रतीक बन गई। उसी तरह नाटक के संगीत में बालगंधर्व के गले की जगहें, हरकतें इन गानों के बोल में दिखने लगीं और जानकार कहने लगे, यह गंधर्व का देन अच्छा है!

बालगंधर्व थक गए थे, लेकिन उनका जादू बरकरार था। उनकी हिम्मत दृढ़ थी। जीवन की आशा, नाटक का विषय उनके मन से कभी नहीं निकला। उनकी लोकप्रियता पहले जैसी ही थी। हमारे घर में, बहन की शादी में उनका गाना तय हुआ। सच कहूं तो उन्होंने हां कह दिया, इसी में हम धन्य हो गए। क्योंकि उस दिन पुणे में लगातार बारिश हो रही थी। लेकिन गंधर्व का गाना सुनना हमारे जीवन का स्वर्णिम क्षण था। स्टेशन पर जाकर मेरे भाई ने कुर्सी मांगी। जब पता चला कि किसके लिए है, तो कुली आपस में झगड़ने लगे कि कौन कुर्सी उठाएगा। गंधर्व की गाड़ी आई तो कुली लोग ‘महाराज आए, महाराज आए’ कहते हुए दौड़ पड़े। बाहर एक बड़ा सा टांगा देखा तो टांगेवाला भी नीचे उतरकर गंधर्व को हाथ देकर ऊपर बैठाने के लिए दौड़ा। किसी ने पैसे नहीं लिए। उलटे गंधर्व के पैर छूए और सभी की आंखों में पानी आ गया।

वह पल…

बालगंधर्व बीमार हो गए और अस्पताल में उनकी हालत बहुत खराब थी। आसपास के लोग भजन गा रहे थे। वह दृश्य मैं नहीं देख पाया। मैं बंगलोर में था। छुट्टी पर आया था और यह दृश्य देखकर लौट गया। क्या होगा, इसका डर लेकर ही अस्पताल छोड़ा। चौबीस घंटे के बंगलोर प्रवास में बालगंधर्व के प्रति हमारी भक्ति के क्षण माला की तरह धीरे-धीरे गुजर रहे थे।

आकाशवाणी में १९४५ के बाद उनकी और हमारी रोज मुलाकात होने लगी। सीताकांत लाड नामक हमारे सहकर्मी के कारण गंधर्व आकाशवाणी पर आए। बालगंधर्व हम में इतने रम गए कि कभी-कभी प्रोग्राम मीटिंग में आकर बैठ जाते। हमारे कुछ सहकर्मियों को यह पता भी नहीं था कि उनके बगल में यह युगपुरुष बैठा है, जिसके मधुर स्वर ने महाराष्ट्र के लाखों रसिकों को रोमांचित किया है। उस समय सुंदराबाई और बालगंधर्व की मधुर जुगलबंदी चलती थी। एक कार्यक्रम में सुंदराबाई ने आंखों पर एक बड़ा चश्मा लगाया हुआ था और बालगंधर्व ने दूसरे ही चश्मे को नाक से लगातार नीचे खिसकते हुए पहना हुआ था। एक नटसम्राट – दूसरी लावणीसम्राज्ञी। बालगंधर्व घर पर खाने आए। घर पर उनका एक गाना हुआ।मास्टर कृष्णराव उस समय आए थे। ‘धाव घाली विठू आता, चालू नको मंद’ यह भजन बालगंधर्व ने इतनी उत्कटता से, इतनी तड़प से, भक्तिभाव से गाया कि सभी लोग बेहोश हो गए। मास्टर कृष्णराव ने तो उन्हें गले लगा लिया।

रात भर मैं बेचैन रहा और सुबह बंगलोर पहुँचा। उदास, खोया हुआ।

पं. मल्लिकार्जुन का गाना सुबह तय था। मैं निश्चित ही जाने वाला था। बस इतना ही कि गंधर्व की बीमारी की छाया कम हो जाए।

सुबह उठा। हमेशा की तरह रेडियो चलाया और हिंदी समाचारों के अंत में पता चला कि बालगंधर्व गंधर्वलोक चले गए। मैं बिल्कुल अकेला। होटल के अन्य लोगों को इस बात का कोई खास अहसास नहीं था। मैंने अपने दुःख को जगह दी और काम में लग गया। पं. मन्सूर के गाने का भी भूल गया। हमारे सहायक श्री. भुसनूरमठ थे, उन्हें बुलाया। पिछले दिन मैंने उन्हें संकेत दे दिया था। बंगलोर के कन्नड़ अखबारों में भी खबर आ चुकी थी। उस समय मुझे गंधर्व की महानता और भी समझ में आई। बंगलोर में कन्नड़ श्रोताओं को गंधर्व के नाटक-गायन के प्रति अपार प्रेम, अथाह श्रद्धा थी।

हम श्री. गुब्बी वीरण्णा के घर गए। उनकी सुंदर कन्या उत्कृष्ट नृत्य करती थी। मेरी पहचान हो चुकी थी। श्री. गुब्बी वीरण्णा कन्नड़ नाट्य जगत के बड़े व्यक्तित्व थे। धनी नाटक मंडली। ऐसा किस्सा सुनाते कि उनके एक नाटक में वे स्टेज पर हाथी लाते। एक बार गंधर्व की कंपनी और उनकी कंपनी हुबली में नाटक कर रही थी। और एक-दूसरे के नाटक देख रहे थे। उनकी पत्नी भी नाटक में होती थी। उत्कृष्ट गाना गाते हुए हम उनके पास गए। उन्हें गंधर्व की मृत्यु से गहरा सदमा लगा। उन दोनों ने अपनी श्रद्धांजली ध्वनिमुद्रित की। और उनकी पत्नी ने अपने नाटक का एक कन्नड़ गाना ध्वनिमुद्रित किया। ‘सत्य वदे वचनाला नाथा’ इस धुन पर। और भी एक-दो जानकार मिले। उनकी श्रद्धांजली ली। पर सबसे भावपूर्ण बोले प्रसिद्ध उपन्यासकार आ. ना. कृष्णराव। उन्होंने गंधर्व को नाट्य जगत का सम्राट कहा और उनके अनेक नाटकों पर उत्कृष्ट भाष्य किया। ‘बहुत बड़ा’ ‘बहुत बड़ा’ कहकर समाप्त किया। पं. मल्लिकार्जुन इंतजार कर रहे थे। दो तंबूरे बज रहे थे। तंबूरे पर वहाँ की दो शिक्षार्थी बालिकाएँ बैठी थीं। ‘क्या यह देर हो गई?’ पंडितजी ने पूछा और मैं खड़े-खड़े ही गिर पड़ा। पंडितजी को अंदाजा नहीं था। मैंने किसी तरह बताया- ‘गंधर्व चले गए। कल।’

पं. मल्लिकार्जुन ने एकदम दोनों हाथ फैला दिए। तंबूरे पर – सिर धीरे से हिलाते हुए कहा – भाऊसाहेब- सुर चला गया। बस सिर हिलाते रहे। सभी शांत। पंडितजी ने मेरा हाथ पकड़कर बैठा दिया। अन्य लोग भी हमारी विवशता समझ रहे थे।

पं. मल्लिकार्जुन ने एकदम तंबूरे से हाथ हटा लिए। तंबूरों ने सुर दिया और पंडितजी ने एकवम तार षड्ज लगाया। बालगंधर्व की तरह ही पंडितजी का तार षड्ज एक अद्भुत चमत्कार था। तंबूरे की आस-झार- और मन्सूर का षड्ङ्ग- एक रंग, एक रस, एकरूप। अच्छा वमसा समाप्त होने तक तार षड्ज गूँजता रहा।

एक स्वरसम्राट ने दूसरे स्वरसम्राट को वंदन किया। और हमारा गंधर्व-युग समाप्त हो गया।